こんにちはAyumiです!

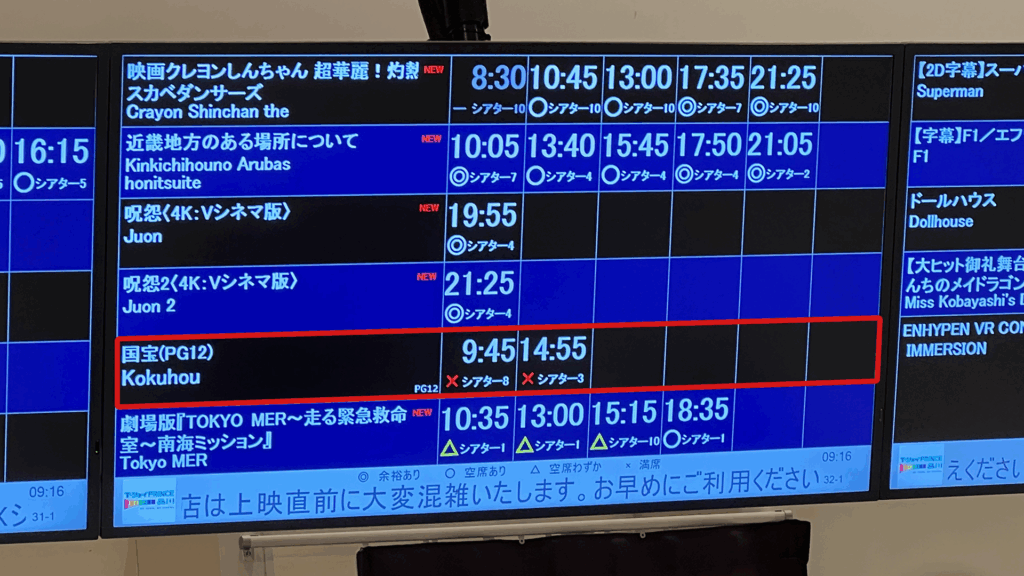

先日、映画館で「国宝」を鑑賞して来ました。

公開から2ヶ月経った今もなおシアターが満席になる人気ぶり。

化け物のような作品であります⋯。

2025年8月10日(日)T・ジョイ品川

さて原作は、吉田修一さんの小説「国宝」

彼自身が3年間、歌舞伎の黒衣(くろご)を纏い、楽屋に入った経験を血肉にして書き上げた小説がベースとなっています。

映画「国宝」は、2025年6月6日に全国公開され、同年8月6日までの2ヶ月間の累積興行収入は88.2億円。観客動員数は629万人を記録する大ヒット作品です。(※8月11日時点上映中)

私自身、鑑賞する前は歌舞伎に全く興味はなく、知識も無かったのですが、それでも3時間最後まで楽しむことが出来ました。構成・映像・演出・役者すべてにおいて最高のものとなっています。

本記事では、映画「国宝」についてまとめていきます。

目次

映画「国宝」あらすじ

本作のあらすじは以下です。

戦後の日本。任侠一家の息子として生まれた喜久雄は、ひょんなことから歌舞伎の舞台に立ち、その才能を見出されます。

抗争によって父親を亡くした喜久雄はのちに、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込みます。そこで、半二郎の実の息子として、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介と出会います。

「喜久雄:血筋を持たない外からの挑戦者」と「俊介:名家の血筋を背負う正統後継者」という対照的な立場から、ライバルとして互いに高め合っていく二人。

互いに認めざるを得ない才能と存在感。

しかし、家族や愛情、日常を犠牲にしてまで「芸能の頂点」を目指す執念が、運命の歯車を大きく狂わせていきます…。

監督は、李相日(リ・サンイル)。1999年に映画監督としてデビューし、様々なヒット作を輩出した名監督。

李監督の代表作を興行収入順に並べるとトップ3は以下となります。

2.映画「怒り」(2016年)16億円

3.映画「フラガール」(2006年)14億円

これらと比較しても、今回の映画「国宝」は8月6日時点で興行収入が88億円を超えており、超ヒット作品といっても過言ではありません。

脚本は、「サマーウォーズ」などで名高い奥寺佐渡子さんが手がけ、撮影にはカンヌ金賞経験のあるソフィアン・エル・ファニが参加しています。

芸術に生きる人間の光と闇がテーマ

本作は血筋が大きく絡むものではありますが、それだけに留まらず、芸術と人生、そして宿命との対峙を軸としています。

喜久雄は任侠一家の息子として、俊介は歌舞伎の名家の跡取りとして生まれ、互いに「背負わされた背景」を持っています。

この血筋は確かに二人の運命を方向づけますが、物語の焦点は血筋そのものではなく『それをどう生きるか、どう乗り越えるのか』です。

つまり、血筋は物語の土台であり、テーマの全てではありません。

本質的に描かれているのは、生まれの差を超えて芸に向き合う人間同士のぶつかり合い。

芸に生きるものの「孤高」と「嫉妬」

(C)2025映画「国宝」製作委員会

作中の二人の関係性は、単なる友情ではなく、完全な敵対でもない複雑な感情で描かれます。

俊介:血筋に守られた存在でありながら、その重圧と伝統の枠に苦しむ

喜久雄:外部から歌舞伎の世界に飛び込み、その才能と努力で居場所を築く

この二人の視点の違いは、芸術における「与えられたもの」vs「奪い取るもの」の構図を浮き彫りにし、それによって、二人が互いに意識し、嫉妬し、認めざるを得ない姿となり、物語に一層の緊張を与えます。

映画「国宝」は、宿命を背負いながらも、芸に全てを捧げた人間たちの愛と闘いの物語であり、血筋の物語というよりも、自分の居場所を舞台の上で証明するための闘争が中心となっています。

血筋が与える特権階級や甘え

俊介:血筋に守られた存在でありながら、その重圧と伝統の枠に苦しむ

俊介は、伝統を守る側としての誇りや責任を持ちつつも、その枠組に苦しむこともありました。

それだけではなく、血筋が与える特権階級や甘えも物語内でしっかり表現されています。

俊介は、正当後継者という立場上、舞台に立つ機会や注目はほぼ保証されていました。それを象徴するかのように、一部のシーンでは稽古を怠ったり、二日酔いで舞台に臨むなど、自分の地位が揺るがないことへの油断が描かれます。

これは喜久雄の必死さとの対比であり、二人の芸に対する姿勢の差を際立たせています。

怠惰は単なる性格的欠点ではなく、恵まれた立場ゆえの成長の鈍化を象徴していると言えるでしょう。

■映画「国宝」予告編

万菊「そのお顔に自分が食われちまいますからね」の真意

映画序盤、人間国宝である万菊が幼い喜久雄に向けて放つ一言があります。

この言葉の意味は一体何だろうか…?と疑問に思った人もいるのではないでしょう。

一見すると意地の悪い警告のように聞こえますが、その背後には、日本演劇論の系譜に通じる深い思想が潜んでいます。

近代演劇批評家である岸田國士は俳優論の中で、「美しい容姿が俳優の第一条件ではない」と明言しています。

「美しい容姿」が必ずしも、俳優の第一資格でないのと同様である。/ 俳優の素質

舞台における演技は、外見の魅力や”その人物らしい顔”によって価値が決まるのではなく、役を生み出した作者の意図や批評に感応し、それを俳優自身の感性と知性で表現する力によってこそ成立する。

つまり、美貌は舞台での第一武器にはなり得えますが、同時に役の深みを損ない、観客が”人間そのもの”に触れる機会を奪う側面もあります。

俳優の外貌が、如何にもその人物らしいといふ点でのみ、「柄」が云々された時代はもう過ぎ去つた。それよりもその人物を創造した作者の霊感に触れて、その作者が、その人物に加へた「ある批判」を批判し、作者が、その人物に対して抱く「ある興味」を興味とし得る俳優こそ、第一にその人物に於ける「適はまり役」といふべきである。/ 俳優の素質

万菊の言葉は、この岸田國士の指摘を感覚的に体現しているのです。

喜久雄の端正な顔立ちは、歌舞伎役者としての大きな武器です。しかし、それは同時に「顔そのものが物語を支配してしまう」危険性を孕みます。

観客の意識が造形的美しさに奪われると、役柄の内面や感情の陰影がぼやけてしまうのです。

万菊はそれを直感的に察し、「顔に食われる」未来を予見しました。

美しさを超え、感性と知性で役を生きる者こそ本当の役者だというメッセージが、この短い一言に凝縮されています。

神社で「悪魔」に願った意味:超えてはいけない線を超えた瞬間

映画の中で特に印象的だったのは、喜久雄が神社で悪魔と取引をするシーンです。

(C)2025映画「国宝」製作委員会

喜久雄には、芸子・藤駒との間にできた娘・綾乃がいます。その娘に対して上記の発言をするのです。

娘の前で、全てを犠牲にしてでも頂点に立ちたいとう発言は、普通の父親像からすれば、非常に無責任で傷つける発言です。

その意図は何か…?

おそらくこのシーンは、人間的な優しさよりも芸の道を優先する異常な執念を際立たせるためのものと考えます。

そしてこの場面の「悪魔」は、人間の心の暗部や欲望の象徴、芸の頂点に立つために魂をも売る覚悟を表します。

喜久雄はこの時点で、父親でも夫でもなく、歌舞伎役者としての”化け物”に変わる過程におり、物語的には「人としての超えてはいけない線を超えた瞬間」であるとも考えられます。

自分の人生を芸に捧げるという心の契約を結んだのです。

苦悩を共にしてきた俊介の死去

喜久雄と俊介は、血筋も生い立ちも正反対ながら、歌舞伎の舞台で長く競い合い、時には支え合ってきた関係でした。

しかし、俊介は父・花井半二郎と同じ糖尿病を患い、片足を切断。

徐々に症状が悪化していく中、俊介は喜久雄と共に歌舞伎の舞台に立つことを望みます。その演目が、『曽根崎心中』です。

義足の俊介を支えるように共に舞台に立った喜久雄ですが、義足の俊介は舞台上で限界が来てしまい倒れ伏します。

父と息子、二代に渡って同じ病に倒れたことは、やはり血筋の影響を感じざるを得ません。

そして「国宝」となる

(C)2025映画「国宝」製作委員会

俊介の死後、喜久雄は一人、歌舞伎の世界を生き続けます。

血筋や家柄という後ろ盾は無かったものの、彼は圧倒的な才能とたゆまぬ努力によって頂点へと昇り詰め、ついに「人間国宝」としてその名を刻みました。

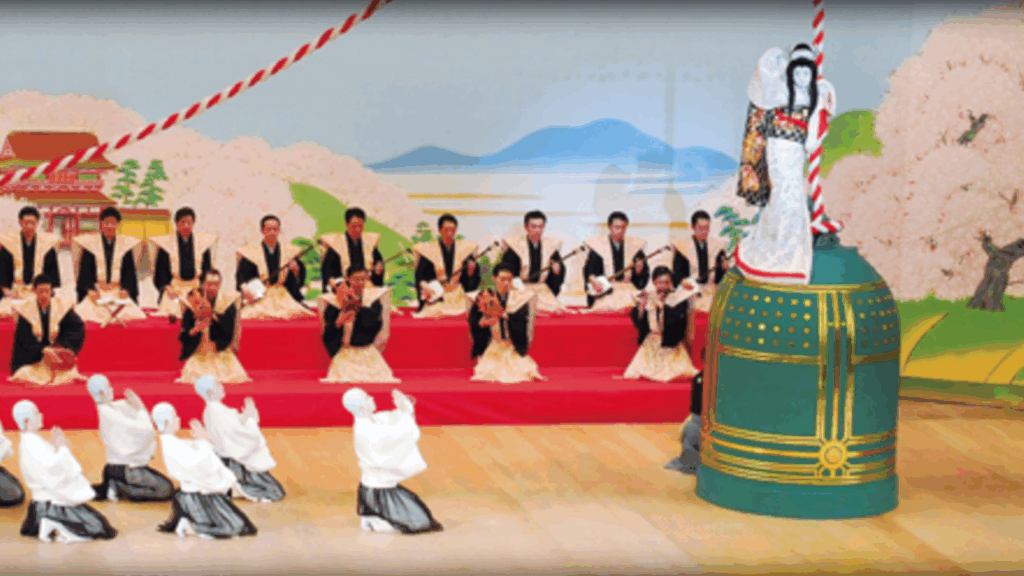

そんな人間国宝となった喜久雄が演じたのが『鷺娘(さぎむすめ)』

『鷺娘』を舞う喜久雄の姿は、もはや一つの舞台を超え、完璧な芸術そのものでした。

白鷺の羽のように繊細で、雪のように儚い動き。その一つ一つに、これまでの人生で積み重ねてきた苦悩と孤独、そして芸への執念が込められています。

彼が大切にしていたものは全て手の中からこぼれ落ち、気づけが彼はただ一人で頂点に立っていました。

その姿は人の域を超え、舞台の上で光と影を自在に操る存在となります。

白く輝く衣装の中に潜むのは、神々しさと魂を売り渡した悪魔のような気配。喜久雄はその両方を宿しながら、『鷺娘』の舞台で永遠の存在となったのです。

知っていればもっと楽しくなる演目について

劇中には「藤娘」や「連獅子」をはじめ、歌舞伎作品が多数登場しますが、どれも長い歴史の中で練り上げられた素晴らしい演目ばかりです。

この演目に込められたストーリーや意味合いを知っておくとより深く映画を楽しめるでしょう。

以下4つを紹介します。

1.連獅子(れんじし)

2.二人道成寺(ににんどうじょうじ)

3.曽根崎心中(そねざきしんじゅう)

4.鷺娘(さぎむすめ)

それぞれ書いていきます。

1.連獅子(れんじし):獅子の厳しい英才教育

(C)歌舞伎演目案内

中国の伝説「獅子の子落とし」を題材にして舞踊劇。

獅子の親子は子を谷に突き落とし、這い上がってきた子だけを育てるという厳しい試練を当てます。

前半は、人間の僧侶が獅子の親子の物語を語り、後半は獅子の精が登場し、親子で勇壮に毛振り(長いたてがみを振る動き)を見せます。強さ・親の愛・芸の迫力を同時に体感できる演目です。

また、親獅子の厳しさは、師弟関係や芸の世界の非常さにも重なるでしょう。

実際の親子での上演が多く、獅子の子落とし伝説と芸の修行における親子間の厳しさと愛情とが重ねられ、胸が熱くなる舞踊です。

2.二人道成寺(ににんどうじょうじ):恋はいつだって美しく、切ない

(C)歌舞伎演目案内:京鹿子娘道成寺

安珍・清姫伝説を基にした「京鹿子娘道成寺」の変化形で、二人の白拍子(しらびょうし)が登場する華やかな舞踊。

昔、道成寺では白拍子が鐘楼(しょうろう)に上がることを固く禁じていました。

理由は、かつて安珍という僧に恋をした清姫が、裏切られた怒りと悲しみで大蛇に変じ、鐘ごと安珍を焼き殺したという因縁があるからです。

物語では、若い白拍子(娘)が寺に現れ、鐘を拝みたいと願います。

僧たちは、最初は断りますが、僧たちの禅門答のような問いかけに娘が見事に答えたので、舞を踊ることを条件に鐘楼に上がることを許可します。

娘は舞いながら、恋心や恨みを込めた様々な所作を見せ、たがてその情念は高まり、ついに鐘の中へと消えていきます。

これは清姫の怨霊が再び現れた瞬間であり、舞台は華やかさと狂気が交差するクライマックスを迎えます。

物語は封印された鐘を巡る白拍子の情念ですが、二人同時演出は、役者同士の力量比較を全面に押し出します。

3.曽根崎心中(そねざきしんじゅう):一途な恋ゆえの心中

(C)歌舞伎演目案内

近松門左衛門作。実際におきた心中事件を題材にした世話物の代表作。

遊女お初と醤油問屋で働く徳兵衛は互いに強く愛し合うが、徳兵衛にはお初を請け出すお金がありませんでした。

その上、親友に騙されて無実の罪を着せられます。周囲の誤解や社会の圧力により生きて添い遂げることができません。

徳兵衛の身を案じるお初は、天満屋の門口に立つ傷だらけの徳兵衛を見つけ、店の縁の下に匿います。

そこへ徳兵衛に罪を着せた人が客人として表れ、徳兵衛の悪口を散々に述べるのです。

怒りに震える徳兵衛をお初は必死で足で押し留め、客人に向かって「この上は徳さまも死なねばならぬ品なるが、死ぬる覚悟がききたい…」と言いながら、縁の下の徳兵衛に心中の覚悟を問いかけます。

その決意を知った徳兵衛は、泣きながらお初の足を抱きしめるのです。

4.鷺娘(さぎむすめ):恋の思いに苦しむ娘

(C)歌舞伎演目案内

白鷺の精が娘の姿で舞う幻想的な舞踊劇。

蛇の目傘を差した白無垢姿の娘が一途な恋心を綴っていきますが、白鷺の姿に戻った娘は、遂げられぬ恋に苦しみもがき、降りしきる雪の中息絶えるというもの。

人間の男性に恋をして失恋し、悲しみに身を焼かれる姿が表現されています。雪景色の中で、恋の喜び・切なさ・儚さを踊りで表現します。

華やかな衣装の早替わりと繊細な所作が見どころです。

白鷺というモチーフが持つ「美しさ」と「儚さ」は、恋の終わりや別れの予感を象徴しています。

総評:芸の前では人間は平等か否か

映画「国宝」は、歌舞伎という伝統芸能を舞台に、二人の男の生き様を壮大かつ濃厚に描いた人間ドラマです。

任侠一家に生まれた喜久雄と名門歌舞伎一家の正統後継者である俊介。

生まれも環境も対照的な二人が、互いの才能と存在感を認めつつも競い合い、人生そのものを芸に捧げていく姿は、観客に強い余韻を残すことでしょう。

血筋や出自を背景にしつつ、本作は私たちに『芸の前では人間は平等か否か』という問いを投げかけています。

心理描写や人物背景には若干の物足りなさを感じますが、映像美と人物描写で”芸に生きるものの光と影”を鮮やかに描いた作品であり、歌舞伎を知らない人でも、芸に人生を賭けることの重みと狂気を感じられる一本です。

「芸を極める」という物語は、どの分野にも通じる

「芸を極める」というのは、歌舞伎に限らず、スポーツ・音楽・ビジネス⋯どの世界にも努力・競争・承認欲求があります。

喜久雄と俊介の闘いは、そのまま「自分の分野で頂点を目指す人間の物語」として共感できるしょう。

師弟関係、ライバル関係、家族との葛藤…これらは舞台芸術に限らず、誰もが経験する人間模様です。

映画「国宝」は、『人生を芸に賭けた人間たちの物語』です。

カメラが舞台袖から覗くような視点や役者の息遣いまで聞こえる音響設計により、観客はまるで舞台に立つ者の緊張感を共有しているような感覚に陥ります。

まさに、国宝⋯。

この映画そのものが”国宝”であると言えるでしょう。